Puntos de partida

La tradición nos muestra que un actor y al menos un espectador bastan para que exista el teatro. Pero aun en el extremo despojamiento que supone la eventual falta de escenografía, de maquillaje, de vestuario o de objetos escénicos, son muchos los lenguajes que convergen en esta relación mínima.

En el proceso de la comunicación escénica, los elementos verbales y no verbales no sólo están estrechamente conectados entre si y son funcionalmente interdependientes, sino que pueden alcanzar autonomía significativa. La palabra convive con la música, con los diversos elementos escenográficos y la iluminación, con los gestos y los movimientos, con el vestuario y el maquillaje del actor, todos y cada uno de ellos es significativo de por sí, pero también puede explicar a los demás, complementarlos, contradecirlos, relativizarlos, anularlos, sobredimensionarlos.

Considerar los lenguajes verbales y no verbales en su interrelación dinámica permite iluminar un lenguaje mediante otro. Todas las sistematizaciones que de ellos se realicen deben, por lo tanto, ser organizadas e interpretadas con gran flexibilidad, otorgándoles un valor esencialmente instrumental.

Si se parte de la premisa de que los sistemas expresivos, en tanto factores formativos de la representación escénica no pueden ser considerados aisladamente (la iluminación, el sonido, el vestuario, etc. son complejas constelaciones sígnicas: en la luz hay que considerar el color, la intensidad, el movimiento, la forma; en el sonido, el ritmo, el tempo, la intensidad; en el vestuario, el color, el diseño, la textura del material) es posible concluir que en el teatro tiene porco sentido fragmentar un espectáculo en búsqueda de un signo mínimo para después articularlo con otras unidades mínimas. Resulta más productivo, en cambio, correlacionarlos e integrarlos entre sí, tanto en el plano de los significantes, como en el plano del significado. El proceso se inicia, entonces, con la elección y el ordenamiento práctico de determinados signos, tarea realizada por los creadores a fin de comunicar significados, y se continúa con la selección, ordenamiento, decodificación e interpretación de esos signos, por parte de los receptores.

El estudio de los signos no verbales no puede omitir la consideración de la palabra, esté o no presente en el espectáculo. Aún en las propuestas más radicalizadas del llamado teatro de imagen, la palabra se halla en su génesis y exige, a diferencia del teatro tradicional de texto, una dramaturgia del espectador que llene los vacíos con emociones, imágenes y sensaciones, pero también con palabras, ya que el receptor se ve obligado a armar su propia historia. Asimismo, si bien es posible estudiar ciertos lenguajes encuadrándolos en diferentes campos (por ejemplo, la voz asociada al cuerpo o al sonido; la máscara asociada al cuerpo, al vestuario o bien al objeto), también es cierto que la mayoría de los espectáculos privilegian unos signos con respecto a otros. Por lo tanto, aunque conscientes de la dificultad de agrupar y/o clasificar los distintos sistemas de signos no verbales, creemos que es necesario reflexionar sobre ellos, sobre su naturaleza y su funcionalidad, y, especialmente, sobre su relación con la palabra.

Considerar la interrelación de todos los sistemas que confluyen en la puesta en escena implica dificultades para el registro de dichos lenguajes, tanto por el hecho de ser la representación efímera e irrepetible, como por la heterogeneidad del material que debe ser consignado.

Los diferentes recursos audiovisuales empleados para el registro del hecho teatral ofrecen limitaciones y posibilidades que es necesario considerar. En la encuesta sobre semiótica teatral de la revista Versus (1978), la mayoría de los estudiosos consultados coincidieron en que el registro del texto escénico es una actividad metalingüística y, como tal, está sujeta a ciertas limitaciones que se refieren tanto al sistema de notación y a los instrumentos que se empleen para ello, como al hecho de que el espectáculo este en presencia o ausencia. Asimismo, se advierte que los nuevos métodos audiovisuales crearon falsas expectativas referidas a la solución del problema fundamental de toda investigación teatral, que es la inasibilidad del objeto de estudio. Más recientemente, desde el punto de vista teórico-metodológico, Patrice Pavis (1985), y Marco de Marinis (1988) profundizaron, respectivamente las cuestiones referidas a la notación y al registro audiovisual. En Teatro in immagini (1987), Valentina Valentini realiza, por su parte, una cuidadosa puesta al día del estado d la investigación referida al empleo de técnicas audiovisuales para el registro teatral, al tiempo que analiza de qué manera dichas técnicas influyeron en los realizadores y se incorporaron a los espectáculos como opción estética.

Fragmento de “La palabra: confluencias e interacciones en la práctica escénica” en Lenguajes escénicos de Beatriz Trastoy y Perla Zayas de Lima, Buenos Aires, Prometeo, 2006

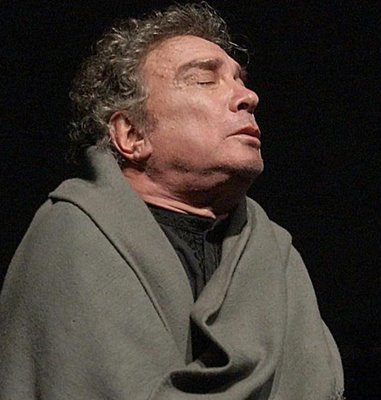

En la vida cotidiana, el

comportamiento gestual expresa emociones, acompaña al habla para repetir, contradecir,

sustituir, completar o acentuar lo dicho, o bien, opera como regulador de la

interacción conversacional. En ese aspecto comunicativo de la gestualidad

general es importante incluir la expresión facial, pues controla los canales

del intercambio, complementa o cualifica otras conductas verbales o no verbales

(un parpadeo equivale a una sonrisa de aceptación, complicidad, etc.), e

inclusive, en algunos casos, puede llegar a reemplazar el enunciado verbal.

En la vida cotidiana, el

comportamiento gestual expresa emociones, acompaña al habla para repetir, contradecir,

sustituir, completar o acentuar lo dicho, o bien, opera como regulador de la

interacción conversacional. En ese aspecto comunicativo de la gestualidad

general es importante incluir la expresión facial, pues controla los canales

del intercambio, complementa o cualifica otras conductas verbales o no verbales

(un parpadeo equivale a una sonrisa de aceptación, complicidad, etc.), e

inclusive, en algunos casos, puede llegar a reemplazar el enunciado verbal.