La lección del

maestro

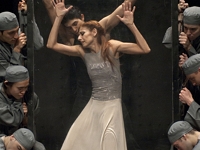

Hay algo celestial en la forma en que actúan los demonios

de Lito Cruz, hay algo divino en ese apostolado suyo de interpretar malos

malísimos. Condición que empezó a manifestarse con su desempeño en la obra Fausto, reflejos

de una vieja leyenda (1988), ese mix de versiones diabólicas de Goethe, Marlowe

y Thomas Mann representada en el Cervantes; que continuó con su brillante y

reveladora encarnación diabólica de José Sagasti en El garante (1997) traumando

al pobre psicólogo de Leo Sbaraglia, y que reencarnó también el vienes pasado,

en el demonio metálico y onírico que, en El elegido, se le acaba de aparecer al

personaje de Pablo Echarri.

Hay algo demoníaco en Cruz que culmina con ese nombre

simbólicamente tan cinéfilo que vino a recuperar, justamente, con su actual

personaje, Oscar Nevares Sosa: “Me llamo Lito porque tenía un hermano que se

llamaba Angelito y murió, después nació mi hermana María Victoria, le pusieron

Lita y nací yo, Oscar Alberto, y también me pusieron Lito por el pibe este que

falleció. Pero no lo siento como una carga, es parte de la historia. Yo pedí que

Nevares Sosa no se llamara Oscar, pero los productores insistieron. Siempre

quise mantener el nombre Oscar, de hecho en las primeras películas como Don

Segundo Sombra usé ese nombre pero un día Alejandro Doria me dice: ‘Los

periodistas piensan que te llamás Osvaldito o Carlitos, así que ponete Lito y

chau’”.

Hay algo de dios en su presencia multifacética y

todoterreno como actor, director de teatro, docente y hasta funcionario público

ya que, en medio de la corrupción del menemato, dirigió a partir de 1995 el

Instituto Nacional de Teatro en una gestión tan fructífera como honesta, cuyos

frutos aún se siguen cosechando en el presente con la llegada, por ejemplo, de

Incaa TV. Hay algo de dios en su rostro amplio, anguloso y casi esculpido, en

esa estampa de prócer nac&pop que lo llevó a hacer de San Martín, Juan José

Castelli en La revolución es un sueño eterno de Nemesio Juárez, basada en la

novela de Andrés Rivera, Facundo Quiroga y Juan Moreira; y también en esa voz

cavernosa, íntima y lejana que cuando atiende el contestador de su celular

larga un estruendoso y notable Liiiittoooooooo, como si respondiera desde el

más allá, un celular que no para de sonar durante los más de sesenta minutos

que dura la entrevista y que él sólo atiende en dos oportunidades.

Hay algo divino, incluso, en el contraste entre todo lo

que logró (“Me siento uno de los 10.000 mejores actores argentinos, me gustan

mucho Rodrigo de la Serna, Pablo Echarri, Erica Rivas, Norma Aleandro y Leonor

Manso”, dirá en esta entrevista) y sus orígenes humildes, esos orígenes a los

que siempre está volviendo: “En Berisso, el lugar donde nací, paraban algunos

barcos que iban hacia Puerto Nuevo. Venían de la guerra y la miseria a hacerse la América. Estaban

de paso pero al final se quedaban porque encontraban lo mejor que un hombre

puede tener, que es trabajo. A bordo llevaban chapa y adoquines para nivelar en

el mar la infraestructura del barco en casos de emergencia y con eso hacían las

primeras casas; así empezó a crecer el pueblo. Yo vivía en una de esas casas de

chapa, en la que hoy vive mi cuñada. Mi padre, que antes había sido estibador

de frigorífico, tenía un bar enfrente del puerto, el famoso bar Rawson ubicado

en la célebre calle Nueva York, donde al principio sólo entraban los ingleses,

y cuando él lo compró empezó a dejar entrar a los obreros. Yo era mozo de ese

bar y así conocí a Federico Luppi que hacía teatro independiente influenciado

por el marxismo y la idea de que el teatro podía cambiar la sociedad, con él

empecé a trabajar en una compañía teatral de Berisso. El año pasado hicimos la película El día que

cambió la historia, de Jorge Pastor Asuaje con Osvaldo Bayer, Norberto

Galasso, Rubén Stella y Amelia Bence. Entre otras cosas, el film muestra cómo la murga Los Martilleros de Berisso –nombre que hacía referencia a los obreros de los

frigoríficos– fue a la Plaza de Mayo con bombos y tambores el 17 de octubre de

1945. Yo fui miembro, de más joven, de la murga Los Hijos

de los Martilleros de Berisso que era algo así como su continuación:

bailando y tocando el tambor. Con tanta emoción me acuerdo que se rompieron

todos los bombos y un día vino Evita a Berisso y los repuso; toda mi infancia

tuvo que ver con el trabajo, la política, lo popular y hace poco Kirchner

declaró la calle

Nueva York de interés histórico y nacional.

¿Con cuánta

frecuencia vas a Berisso?

–Todo el tiempo: los 1º de Mayo hacemos el asado de todos

los barrios de Berisso, somos 500 monos más o menos y ahí nos contamos

historias, aplaudimos primero al que se murió ese año y la verdad es que

últimamente se están muriendo muchos. Yo por las dudas ya tengo mi lugar en el

cementerio. También hago asados con los muchachos del secundario, con los de la

colimba y con los de mi primer grupo de teatro. La cuestión es conservar la

historia de uno a partir de la presencia de aquellos que fueron partícipes de

tu pasado, tené en cuenta que ya tengo 70 años... Qué bajón...

A lo largo de esos 70 años de notable coherencia, hubo en

la carrera de Lito Cruz logros impensados como actuar en varias películas

basadas en grandes obras literarias como Facundo de Sarmiento, El juguete rabioso de Roberto Arlt, El sueño de los héroes de Adolfo Bioy

Casares y ahora La revolución es un sueño

eterno de Andrés Rivera (“me encanta trabajar en películas basadas en

libros porque, a pesar de que pueden ser menos entretenidas, siempre resultan

más profundas; ésa es la diferencia que puede haber entre dos grandes películas

como El Padrino y Casino”, explica); también hubo trabajos

que siempre tuvo en claro que no iba a realizar, como dirigir cine (“jamás

podría hacerlo porque llevo en la cabeza la estructura de la unidad de tiempo y

acción del teatro” dice quien además de en El elegido actualmente trabaja en la obra Todos eran mis hijos, de Arthur Miller,

dirigido por Claudio Tolcachir) y dos cuentas pendientes que, hasta ahora,

nunca se animó a saldar, hacer Shakespeare y Discépolo: “Nunca me animé, tal

vez algún día haga Discépolo, pero Shakespeare me parece demasiado grande y eso

que estudié mucho Hamlet, Macbeth, Otelo. Los personajes están para desafiarte,

el tema es ver quién gana; los grandes autores se reconocen por pedirles a sus

personajes reacciones enormes, Macbeth ve a las brujas, Hamlet ve a su padre

muerto, ellos escribían para personas poderosas y de mucho poder muscular que

venían a caballo, peleaban con otros, tenían gran proyección vocal porque

carecían de parlantes y, al igual que los griegos, vivían en la intemperie.

¿Cómo hace un tipo que vive entre cuatro paredes de dos por tres para

interpretarlos? El actor de ahora no puede porque la civilización tiende a

achicar la expresión corporal.”

Vos te interesaste

mucho en el teatro comunitario, esas compañías como Catalinas Sur, compuestas

de vecinos y que ensayan en espacios abiertos, ¿les atribuís a ellos una

especie de retorno a ese poder?

–En el teatro comunitario hay algo de eso, una fuerza que

no tiene el teatro urbano. Sobre todo porque el teatro no es algo que se

enseña, es algo que se hace por necesidad humana: la necesidad de contar una

historia, es un instrumento, no es un fin en sí mismo.

Llama la atención que esas palabras las diga alguien que,

desde hace más de cuarenta años ejerce también la docencia, primero en el Conservatorio

Nacional de Arte Dramático, luego en su mítico estudio de Suipacha, volviéndose

una marca registrada y generando la sensación de que casi no existe actor joven

que, en determinado momento, no haya estudiado con él: “Es que a lo sumo podés

guiar a alguien pero nada más: yo fui a Santiago del Estero a dar clases poco

más de una semana, pero al tercer día les dije: Muchachos, me voy porque ya

hablaban como yo. Sí, siento que todos pasaron por mi escuela. Así como el agua

es lo único que te hace nadar, el público es lo único que te hace crecer; si

vos no tratás de mantener al público en la platea, la fuerza no se desarrolla,

por eso a veces hay alumnos que estudian diez años solos y cuando actúan con

público parece que hubieran empezado ayer porque no se trata de estudiar sino

de practicar”.

En esas palabras tan líricas –que van del mosquito a la

paloma– de Lito Cruz, que cada tanto irrumpen en su discurso directo, cotidiano

y brutal subyace casi una poética de la actuación, un pentagrama celestial de

su trabajo. Pero si volvemos a hablar de lo celestial, hay que prestar especial

atención a su teoría de la hipótesis de Dios: “La hipótesis hace que busques

fuerzas para cumplir lo que querés, ya sea construir un puente o conectarte con

algo superior, la hipótesis hace que el ser avance. Pero la creencia es una

estupidez porque estaciona la mente y, en general, se convierte en fanatismo.

La hipótesis de Dios la tuvieron los que creyeron que había algo más que no se

podía percibir: así nacieron los sonidos en el aire, el teléfono, los mails que

viajan por el espacio virtual. Creo que hay cosas en el organismo humano que

todavía no se desarrollaron en nuestra generación pero el ser humano está yendo

hacia lugares increíbles que van a probar, por ejemplo, por qué alguien va por

una calle y no por otra. Hay algo en vos que te guía, te conduce y hasta ahora

uno no tiene contacto con eso.”

¿Cómo es la

hipótesis de tu muerte?

–Ya tengo el epitafio: “Fue muy divertido, nos vemos

pronto”. Comparto la hipótesis de Borges sobre la muerte en el poema “Milonga

de Manuel Flores”: “Morir es una costumbre que sabe tener la gente”. Estoy

seguro de que hay un más allá porque los gusanos van a estar contentos conmigo,

la muerte no existe, un tigre te mata, tu familia llora, ¿pero los tigrecitos?

¡Qué manjar! Gracias por traerme a Lito, ¡qué rico que es! La muerte no es un

concepto de vida, es un concepto cultural, pasa que uno está conectado con su

vida y no con la vida en general, la vida es un viaje y la muerte es parte de

ese viaje; si te morís das vida, no hay manera de interrumpirla. El problema es

que la religión católica es el mal de Occidente, el Papa tuvo que inventar un vestuario

para que lo respetaran, muchos sacerdotes abusan de los pendejos, el tipo que

habla sobre la bondad y la salvación viaja en un auto con vidrios polarizados.

La religión nos mandó a todos a un infierno que no existe.

¿Debería llamar la atención, debería sorprender que

alguien que tantas veces hizo de diablo sepa tanto de temas relativos a Dios,

la muerte, la vida y el más allá? Es palabra de Lito Cruz, el diablo que, en

sus actuaciones, más cerca hace sentir a Dios.

Por Juan Pablo Bertazza

Bajado

de: RADAR LIBROS – 24 de julio de 2011